2025.06.27

年末調整と確定申告の違いとは?それぞれの特徴を解説

年末調整と確定申告は、どちらも所得税を正しく納めるために必要な手続きですが、それぞれにメリットや手続き方法の違いがあります。本記事では、年末調整と確定申告の違いを分かりやすく解説するとともに、年末調整を終えた後でも確定申告が必要となるケースや、控除制度、副業や退職時における留意点などを詳しく紹介していきます。

特に副業を行っている人や、控除を最大限に活用したい方にとっては非常にお役立ちとなる情報が満載です。手続きの基本から具体的な申告のポイントまで解説しているので、ぜひ参考にしてください。

年末調整と確定申告の違い

このセクションでは、年末調整と確定申告の基本的な違いや手続き方法・期間の違いについて詳しく解説します。

年末調整と確定申告は、いずれも所得税を正確に計算して適正に納付するための手続きです。ただし、年末調整は会社員など通常給与を受け取る人が対象で、会社がその手続きを代行するのが大きな特徴です。一方、確定申告は個人事業主や特定の給与所得者が自ら申告書を作成して税務署に提出する必要がある点が異なります。自分がどちらに該当するかを知っておくことで、不要な手続き漏れを防ぐことができます。

年末調整は主として源泉徴収された所得税の過不足を精算する役割があります。12月末から年始にかけて行われ、保険料控除や扶養控除などの申告書を会社へ提出するだけで、会社がすべての計算と帳票整理を代行します。結果として、多くの給与所得者が追加納税や還付の必要なく所得税を完結できる点が利点です。

年末調整とは

年末調整とは、企業など給与支払者が社員から天引きした所得税を年末に再計算し、過不足を正す手続きです。年内に受け取った給与総額から控除額を再確認し、源泉徴収された税金より多く払っていれば還付し、少なければ追加で天引きします。多くの給与所得者は年末調整だけで所得税の納税が完了するため、個別に税務署へ行く必要はありません。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得(売上や給与など)を自分で正しく計算し、最終的に納付すべき所得税を税務署に申告する手続きです。個人事業主や一部の会社員など、自分で税額を確定させる必要がある人が対象になります。年末調整でカバーされない所得や控除を申告することで、より正確な納税が可能となります。

手続き期間の違い

年末調整は主に年末から翌年の初頭にかけて、給与支払者の管理下で行われます。一方、確定申告の提出期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。給与所得中心の場合は年末調整で事足りますが、副業や他の所得がある場合はこの期間中に申告作業を行う必要があります。

手続き方法の違い

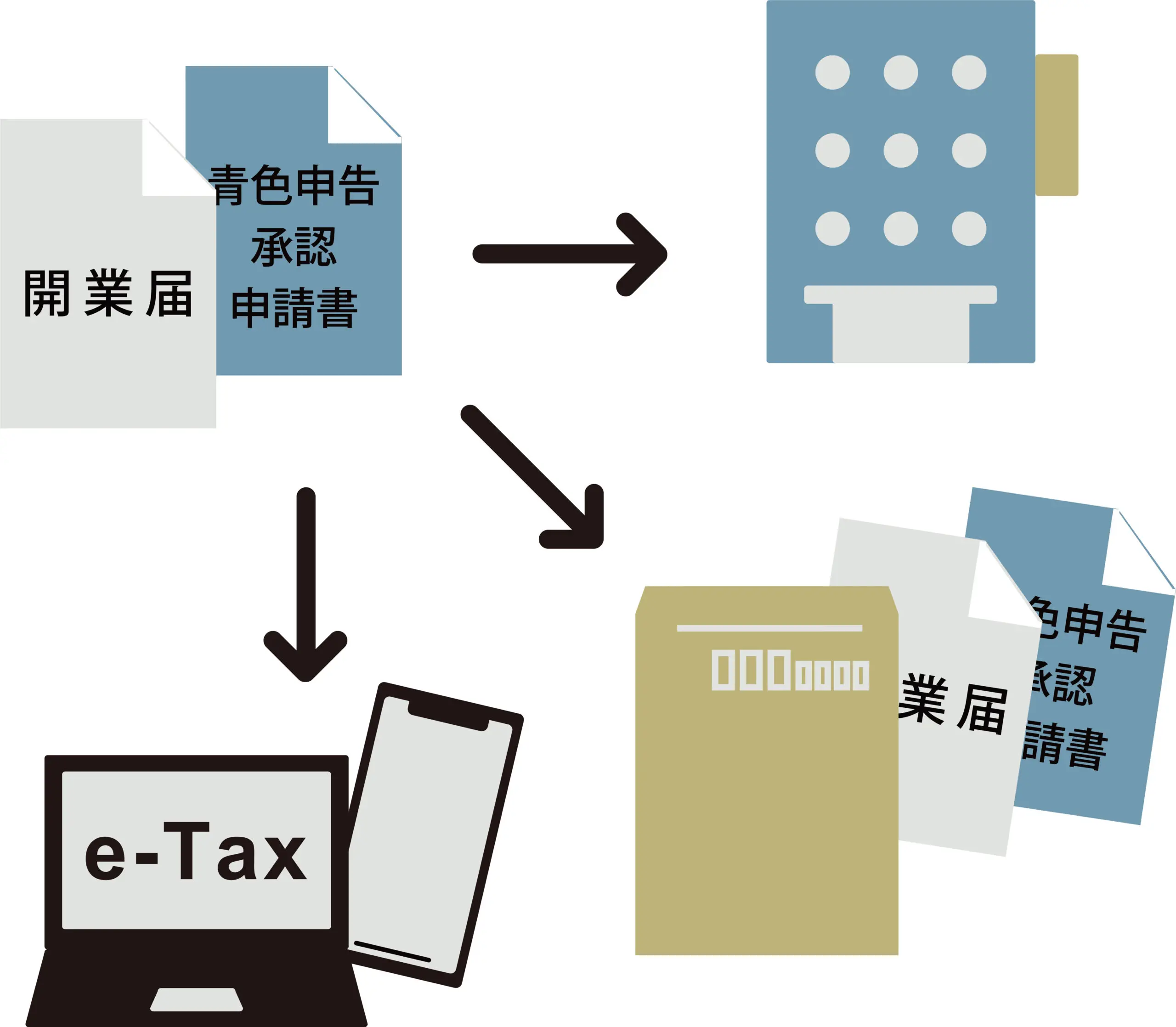

年末調整の場合、本人が行う作業は、控除証明書や扶養控除申告書の提出など比較的限られたものです。一方の確定申告は、必要書類の収集・計算・申告書の作成など手間がかかることが多く、インターネットを活用するe-Taxなどの方法を検討するのも有効です。また、控除を受けるための要件や書式も異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です。

年末調整後でも確定申告が必要なケース

年末調整を受けた後でも、一定の条件を満たす場合は確定申告が必要になります。ここでは、代表的なケースを紹介します。

副業収入がある人や、2ヶ所以上から給与をもらっている人などは、年末調整だけで所得税の精算が完了しない場合があります。そのため、会社で天引きされていた金額との差分を自ら申告して納める必要が生じます。年収が高い場合や医療費等の特定の控除を受けたい場合も、確定申告による調整が重要です。

給与所得以外の所得が一定額を超える場合

給与をメインの収入源としている場合でも、副業などで得た所得が20万円を超えると確定申告が必要です。ネットビジネスやフリマアプリなど、近年は多様な収入経路があるため、予想外に基準額を超えるケースも少なくありません。早めに収支を把握し、申告漏れを防ぐことが大切です。

2ヶ所以上から給与を受けている場合

会社員が複数の会社から給与を受け取っていると、年末調整では片方の給与分しか考慮されないことがあります。その結果、適正な税額となっていない場合があり、本人が確定申告で差額を精算しなければいけません。複数の源泉徴収票をまとめて保管しておくことがポイントです。

年間給与収入が2,000万円を超える場合

年間の給与収入が2,000万円を超えると、年末調整の対象外となります。そのため、高額所得者は自動的に年末調整が行われなくなるので、確定申告の手続きをすべて自分で行う必要があります。高い収入であっても控除を適切に使えば納税額を抑えられるため、控除制度をじっくり確認しておくとよいでしょう。

年末調整では申告できない控除を受ける場合

医療費控除や寄附金控除など、一部の控除制度は年末調整ではカバーされません。こうした控除を受けたいときは、確定申告で対象となる一定の書類や証明書を添付する必要があります。医療費の領収書や寄附金受領証明書など、必要書類は早めに整理しておくとミスが防ぎやすいです。

確定申告を行わない場合のリスク

確定申告が必要な人が期限内に申告を行わないと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生する可能性があります。また、本来受けられる控除や還付を受け取れなくなるリスクもあるため、申告対象かどうかの確認を怠らないことが大切です。税務署からの督促や調査が入ることもあるため、しっかりと期限内の手続きを心がけましょう。

確定申告で受けられる主な控除

確定申告頃に活用できる各種控除制度を正しく把握しておくことで、税金を軽減できる可能性があります。

控除制度は個人の状況に応じて最適化できるため、医療費や住宅取得など大きな支出がある場合は忘れずに活用しましょう。適用する控除が多いと、その分納めるべき税額が減少するだけでなく、後から還付を受けられることもあります。自分が利用できる控除をしっかり理解して、プランに沿った申告準備を進めるのがポイントです。

医療費控除

一年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に適用される控除です。家族の医療費も合算して計算できるため、総額が高額になりやすい家庭ほど恩恵が大きくなります。診療費の領収書や薬局のレシートなど、証明となる書類をきちんと保管しておくことが重要です。

寄附金控除(ふるさと納税含む)

寄附金控除は、支払った各種寄附金の一部を所得から差し引ける制度です。近年はふるさと納税が人気ですが、使い方によっては節税効果だけでなく地域貢献にもつながります。寄附金受領証明書を用意して確定申告書に添付することを忘れないようにしましょう。

雑損控除

雑損控除は災害や盗難、横領などで被害を受けた際に、損失額の一部を所得から差し引くことができる制度です。自然災害だけではなく、盗難などの被害も対象となる場合があるため、もしもの時に備えて覚えておくと安心です。被害状況を証明する書類や警察の被害届の控えなどが必要になります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除はマイホーム取得時や増改築時にローンを組んだ場合に適用される控除制度です。年末残高に一定の率を乗じた額が控除されるため、長期的に見ても大きな節税効果があります。初年度は税務署へ必要書類を持って申告する必要があるため、しっかりと準備を進めましょう。

副業や転職・退職時の確定申告

副業を始めたり、仕事を辞めて再就職しない場合など、状況に応じた確定申告のポイントを確認しましょう。

働き方が多様化する中で、副業や転職は珍しくありません。給与が複数にわたる場合や、辞めた後に年末調整を受けられない期間がある場合は、確定申告で収入を合算する必要があります。漏れがあると後々追徴課税のリスクが生じるため、こまめに対応することが大切です。

副業所得が一定額を超える場合の申告義務

副業で得た年間所得が20万円を超えると、年末調整を行っていたとしても追加で確定申告が必要になります。企業によっては副業の所得を把握していないため、本人が主体的に記録・管理を行うことが大切です。副業をお役立ち情報発信ブログなどで運営している場合でも、収益が一定額を超えれば要申告となる点を忘れないようにしましょう。

転職や退職後に再就職しない場合の確定申告

転職や退職のタイミングによっては1年間に複数の会社から給与を受け取ることとなり、年末調整が正しく行われない場合があります。また、退職後にすぐ再就職せず、他の収入がある人は自分で確定申告を行って所得を申告しなければなりません。転職前に受け取った源泉徴収票は特に大切な書類なので、紛失しないよう注意しましょう。

退職金に関する申告書未提出時の課税と還付

退職金は通常、退職所得の受給に関する申告書を提出することで源泉徴収額が抑えられます。もし申告書を提出しないまま退職金を受け取った場合、源泉徴収額が多くなる可能性があり、後日確定申告で還付を受ける手続きを行わなければなりません。退職金を受け取る前に申告書をきちんと書いておくと、手続きがスムーズになります。

確定申告を効率的に行うためのポイント

負担を軽減しスムーズに確定申告を完了させるためのコツや準備ポイントを紹介します。

確定申告は資料の整理や計算など、多くの手間が発生します。特に書類の紛失やバタバタと準備を行うとミスが起こりやすくなり、期限を過ぎてしまうリスクもあります。事前に必要な書類を管理し、余裕を持ったスケジュールを立てることが肝心です。

確定申告に必要な書類の準備

確定申告では源泉徴収票や各種控除証明書、支払調書など、多くの書類が必要となります。早めに集めて保管しておくことで、申告書の作成もスピーディに行えます。医療費の領収書などは金額別にまとめて集計しておくと計算ミスを防止できます。

申告期限を意識したスケジュール管理

確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までと決まっていますが、書類の取得や作成を考慮すると事前準備が欠かせません。直前になって慌てることのないよう、1月中から少しずつ必要書類を整理し、下書きを進めておくのがおすすめです。計画的に作業すれば、提出に余裕を持つことができます。

国税庁公式サイトを活用した情報収集

税制改正の情報や最新の確定申告書類は国税庁の公式サイトで入手できます。記入例なども公開されているため、大きな参考になります。インターネット経由で手続きを行うe-Taxを利用すれば、時間や場所を選ばずに申告が可能なので、忙しい人でもスムーズに手続きできるでしょう。

過去の控除申請漏れは還付申告で対応可能

もし過去に医療費や寄附金の控除を申告し損ねていた場合でも、5年以内であれば還付申告で戻ってくる可能性があります。領収書や控除証明書を探して再度まとめる手間はかかりますが、それでも高額な控除を受けられることも多いです。見落としがちな費用を含めて再チェックし、必要であれば還付申告を検討しましょう。

自営業者における青色控除とその利点

自営業を営む方向けに、青色申告控除の種類やメリットを簡単に解説します。

青色申告控除は、正規の簿記による会計帳簿を備えることで、最大65万円の控除を受けられる制度です。帳簿を適切に管理する手間はかかるものの、節税だけでなく事業の状況を把握しやすくなるというメリットもあります。結果として、経営判断の精度が高まり、納税計算においてもミスが減るため、継続して事業を行うならぜひ検討する価値があります。

まとめ

ここまで、年末調整と確定申告の違い、必要となるケースや各種控除について解説してきました。最後に、それらを踏まえたうえでのローン選択肢についてご紹介します。

年末調整と確定申告では、それぞれの目的や手続き方法、対象者が異なることを理解することが大切です。自身がどちらに該当するのかを把握しておくだけでなく、控除申請や書類管理をしっかり行うことで、無駄を省きスムーズに納税を済ませられます。特に副業や高所得、退職金などの特別な所得がある場合は早めに準備を始めると安心です。

最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン

確定申告で必要な書類をそろえておくと、ビジネスローンの審査を受けるときにも役立ちます。 HTファイナンスでは、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。 必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。 また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。 事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。