2025.04.17

【2025最新】個人事業主が利用できる補助金・助成金まとめ!それぞれのメリット・注意点も解説

個人事業主として事業を運営していくなかで、資金面での支援を受けられる制度はたくさん存在し、これらを活用することで事業の成長や安定化を図ることができます。

しかし、どのような支援制度があるのか、自分が対象になるのか、申請方法はどうすればいいのかなど、情報が多岐にわたり把握するのが難しいという方も多いでしょう。本記事では、2025年最新の個人事業主が利用できる支援制度について、詳しく解説します。

2025年に個人事業主が利用できる補助金

個人事業主が利用できる補助金は複数あり、それぞれ申請条件や目的に応じて選ぶことができます。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。個人事業主にとって、最も身近で利用しやすい補助金の一つといえるでしょう。

補助上限額は通常枠で50万円(補助率2/3)、賃金引上げ枠や創業枠などの特別枠では200万円(補助率2/3)となっています。事業計画書の作成が必須であり、その内容が審査の対象となります。

対象となる経費は、広告宣伝費、ウェブサイト制作費、店舗改装費、機械装置費など多岐にわたります。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、コロナ禍を契機に大きく変化した経済環境に対応するため、新分野展開や業態転換、事業再編などの取り組みを支援する制度です。

個人事業主の場合、通常枠で補助上限額1,000万円(補助率2/3)、特別枠では最大1,500万円(補助率3/4)となっています。事業再構築指針に沿った計画が必要であり、審査のハードルはやや高めです。

2025年は複数回の公募が予定されているため、計画をしっかり練って臨むことが大切です。

IT導入補助金

IT導入補助金は、業務効率化やデジタル化を進めるためのITツール導入を支援する制度です。会計ソフトやCRMツール、ECサイト構築などの費用が対象となります。

通常枠では30万円〜450万円(補助率1/2)、セキュリティ対策推進枠では最大100万円(補助率1/2)の補助が受けられます。ITツールは認定されたものから選ぶ必要がある点に注意が必要です。

ものづくり・商業・サービス補助金

ものづくり・商業・サービス補助金は、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行う際の設備投資を支援する制度です。

一般型では上限1,000万円(補助率1/2)、グローバル展開型では上限3,000万円(補助率1/2)の補助が受けられます。3〜5年の事業計画と付加価値額の向上が求められる点が特徴です。

創業補助金

創業補助金は、新たに創業する方や、第二創業を行う方の初期投資を支援する制度です。開業後間もない個人事業主にとって、心強い支援となります。

補助上限額は200万円(補助率2/3)で、店舗借入費、設備費、広告宣伝費などが対象となります。地域課題の解決や雇用創出につながる事業計画が高く評価される傾向があります。

2025年に個人事業主が利用できる助成金

助成金は雇用関連の支援制度が中心ですが、個人事業主でも活用できるものがあります。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップや能力開発のための研修費用を助成する制度です。従業員を雇用している個人事業主が活用できます。

一般訓練コースでは経費助成30%、賃金助成380円/時間(1人あたり)の支援が受けられます。特定訓練コースでは、さらに助成率が高くなります。事前に訓練計画の提出が必要である点に注意が必要です。

対象となる訓練は、専門的知識や技能を習得させるためのOff-JT(職場外訓練)が中心です。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、就職が困難な方を一定期間試行的に雇用する場合に助成される制度です。対象者1人あたり、月額4万円(最長3ヶ月)の助成を受けることができます。

対象となるのは、障害をもつ方、高年齢者の方など、その他諸事情で就職が困難な方々です。期間の定めのない雇用への移行を前提としている点がポイントです。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者など就職が特に困難な方を継続して雇用する場合に支給される助成金です。

対象者により異なりますが、一般的に中小企業の場合、対象者1人あたり60万円〜240万円の助成が受けられます。一定期間の継続雇用が条件となる点に注意が必要です。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップや、処遇改善を図る取り組みを支援する制度です。有期契約労働者の正社員化や、賃金引上げなどが対象となります。

正社員化コースでは1人あたり57万円(中小企業の場合)、賃金規定等改定コースでは1人あたり3.3万円〜9.4万円の助成が受けられます。事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。

地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している地域で事業所を設置・整備し、地域の求職者を雇い入れる場合に助成される制度です。

基本額は50〜800万円で、創業の場合や雇い入れ人数に応じて助成額が増加します。事前に計画書の提出が必要であり、地域要件があることに注意が必要です。

個人事業主のための給付金制度と共済制度

給付金や共済制度は、個人事業主の生活や事業の安定を支える重要な制度です。

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主のための退職金制度ともいえる共済制度です。毎月1,000円〜70,000円の範囲で掛金を納付し、廃業や退職時に共済金が支給されます。

この制度の最大のメリットは、掛金が全額所得控除の対象となる点です。節税効果がありながら、将来の資金も確保できる一石二鳥の制度といえるでしょう。

また、共済金の受取時には、一時金または分割での受取りが選択でき、納付した掛金の総額以上の金額が受け取れるケースが多いものです。事業資金の貸付制度も利用できるため、資金繰りの面でも心強いでしょう。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための共済制度です。毎月5,000円〜200,000円の掛金を積み立て、取引先が倒産した際に共済金の貸付を受けられます。

掛金は必要経費または損金に算入できるため、税制上のメリットがあります。また、40ヶ月以上掛金を納めると、解約手当金を受け取ることができます。

事業者向け給付金(緊急時支援)

事業者向け給付金は、自然災害や感染症拡大などの緊急事態において、事業継続を支援するために一時的に設けられる制度です。過去には、コロナ禍における持続化給付金などがありました。

2025年に特定の給付金制度が実施されるかは未定ですが、緊急事態発生時には速やかに申請できるよう準備しておくことが重要です。日頃から、確定申告書類や売上台帳などを整理しておきましょう。

給付金は、一般的に返済不要の一時金として支給されるため、事業の存続が危ぶまれる状況では大きな助けとなります。情報収集を怠らず、迅速に対応することが鍵となります。

補助金・助成金申請の手続き

補助金や助成金を獲得するためには、適切な申請手続きを踏む必要があります。

申請の流れ

補助金や助成金の申請は、一般的に次のような流れで進みます。まず、公募要領を入手し熟読することから始めましょう。要件の確認が、最も重要な第一歩です。

次に必要書類を準備します。事業計画書や収支計画書、見積書など、制度によって求められる書類は異なります。前もって準備できるものは、早めに用意しておくことをおすすめします。

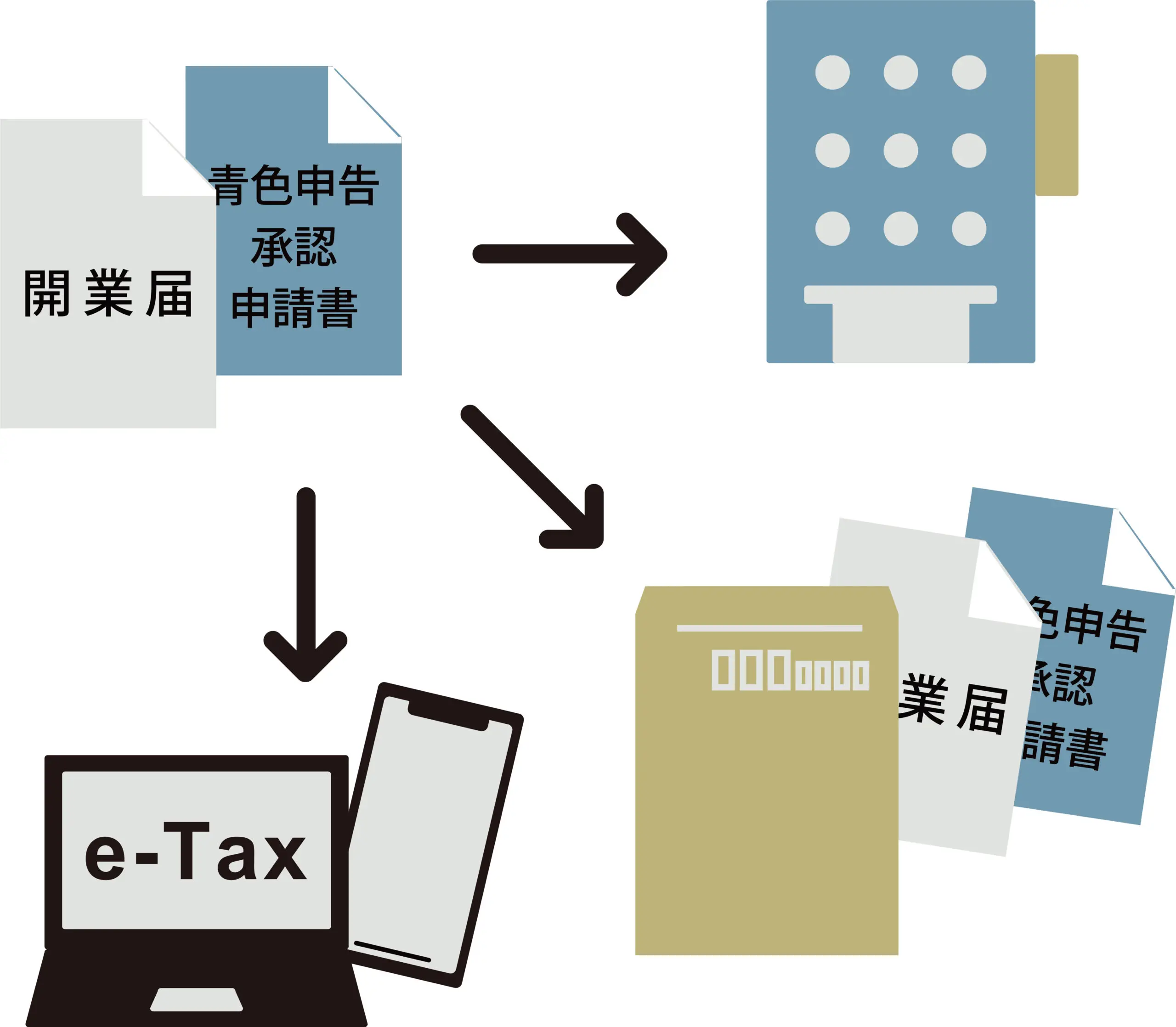

申請は電子申請が主流となっていますが、制度によっては郵送や窓口提出の場合もあります。提出方法と締切日時を必ず確認し、余裕をもって申請しましょう。

申請後は審査があり、採択されれば交付決定通知が届きます。その後、計画に沿って事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。確認後、補助金・助成金が支給される流れです。

事業計画書の作り方

補助金申請の成否を左右する重要な書類が、事業計画書です。まず、目的と現状の課題を明確に示すことが重要です。なぜこの事業が必要なのか、どのような問題を解決するのかを具体的に記述しましょう。

次に、実施内容と期待される効果を、数値目標を含めて示します。「売上〇%アップ」「顧客数〇人増加」など、具体的な目標設定が評価のポイントとなります。

また、補助金の政策目的と合っているかも重要です。例えば、地域活性化が目的の補助金なら、地域への波及効果を強調するなど、制度の趣旨に沿った計画を示しましょう。

最後に、実現可能性を示す根拠も忘れずに記載しましょう。過去の実績データや市場調査結果、具体的な実施体制などを盛り込むことで説得力が増します。

申請時の主な注意点

補助金・助成金申請時によくある失敗を避けるため、以下の点に注意しましょう。まず、締切直前の駆け込み申請は避けるべきです。システムトラブルや、書類不備の修正時間がなくなるリスクがあります。

また、要件の確認不足も失敗例として多くみられます。「対象外の経費を計上していた」「必要な添付書類が不足していた」などの理由で、不採択となるケースが少なくありません。要件は複数回確認しましょう。

数値の根拠不足も、審査で評価が下がる要因です。「なぜその数値目標なのか」「どのようにして達成するのか」など、具体的な根拠を示すことが重要です。

さらに、過去の実績を過大に評価したり、実現困難な計画を立てたりすることも避けるべきです。現実的かつ具体的な計画が高く評価されます。

専門家への相談

補助金・助成金の申請は専門知識が必要なケースも多く、専門家に相談するメリットは大きいといえます。採択率を高める申請書作成のノウハウをもっている点が、最大のメリットでしょう。

中小企業診断士や税理士、行政書士などの専門家は、過去の採択事例や審査のポイントを熟知しています。また、事業計画の客観的な評価や改善提案も期待できます。

相談先としては、商工会議所や商工会、よろず支援拠点などの公的機関が無料または低料金で相談に応じています。また、専門の補助金申請支援会社もありますが、成功報酬型が多いので契約内容をよく確認しましょう。

補助金・助成金受給後の会計処理と税務

補助金や助成金を受給した後には、適切な会計処理と税務を行うようにしましょう。

補助金・助成金への課税

補助金や助成金は、原則として課税対象の収入となります。個人事業主の場合、事業所得に算入して確定申告する必要があります。

ただし、使途が限定されている場合や資産の取得に充てられる場合は、課税の取り扱いが異なることがあります。例えば、固定資産の取得に充てた補助金は、その固定資産の取得価額から補助金額を差し引いて計算(圧縮記帳)することができます。

また、一部の給付金は、非課税所得として扱われることもあります。税務上の取り扱いが不明確な場合は、税理士に相談することが推奨されます。

仕訳例と経理処理のポイント

補助金・助成金の会計処理について、受給時期や用途ごとの仕訳例を紹介します。

【基本的な補助金入金時の仕訳】

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金預金 XXX円 | 補助金収入 XXX円 |

【固定資産を購入し、後日補助金が支給された場合】

①固定資産の購入時

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 機械装置 1,000,000円 | 現金預金 1,000,000円 |

②補助金入金時

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金預金 500,000円 | 補助金収入 500,000円 |

③圧縮記帳の処理時

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 補助金収入 500,000円 | 機械装置 500,000円 |

複数年度にわたる補助金や助成金を処理する際には、注意が必要です。不明点がある場合は、専門家への確認をおすすめします。

確定申告での注意点

補助金・助成金を受給した年の確定申告では、以下の点に注意しましょう。まず、白色申告より青色申告がおすすめです。青色申告は節税効果が高く、特に圧縮記帳は原則として青色申告者のみが適用できます。

補助金・助成金は「雑収入」ではなく、原則として「事業収入」として計上します。ただし、クラウドファンディングのような資金調達は、「雑収入」になることが多いので区別が必要です。

また、補助金で購入した設備等の経費計上にも注意が必要になります。例えば、補助金50万円を受け取り100万円の設備を購入した場合、経費計上できるのは自己負担分の50万円のみです(圧縮記帳を行った場合)。

さらに、消費税の取り扱いも複雑です。補助金には消費税分が含まれているケースと含まれていないケースがあり、消費税の申告時に影響します。詳細は、税理士に相談することをおすすめします。

個人事業主向け補助金・助成金を最大限活用するためのQ&A

個人事業主の方々からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

申請のタイミングと準備に関するQ&A

Q1:補助金の申請は開始直後と締切直前のどちらがよいですか?

A1:余裕をもって申請することをおすすめします。締切直前は申請が集中してシステムトラブルが発生しやすく、書類の不備があっても修正時間がありません。開始からあまりに早すぎると情報が不足している場合もあるため、公募開始後1〜2週間程度で申請書作成を始め、締切の1週間前には提出できるよう計画しましょう。

Q2:創業して間もない場合でも補助金は申請できますか?

A2:創業間もない場合でも申請可能な補助金は多数あります。特に「創業補助金」は、創業予定者や創業後間もない事業者向けの制度です。また、小規模事業者持続化補助金には「創業枠」が設けられていることもあります。ただし、一部の補助金では一定期間の事業実績が必要な場合もありますので、応募要件を確認しましょう。

Q3:複数の補助金に同時に申請することはできますか?

A3:基本的に、異なる補助金制度への同時申請は可能です。ただし、同一の事業計画で複数の補助金を受給することはできない場合が多いです。また、同じ経費に対して複数の補助金を充当することは、「二重補助」として禁止されています。申請する補助金ごとに異なる事業計画や対象経費を設定する必要があります。

対象経費と予算に関するQ&A

Q1:パソコンやスマートフォンの購入は補助対象になりますか?

A1:IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金など、一部の補助金では事業専用のパソコン購入が対象となる場合があります。ただし、汎用性が高い機器は私的利用との区別が難しいため、事業との関連性を明確に説明できることが重要です。また、スマートフォンは原則として対象外となるケースが多いです。補助金ごとに対象経費の定義が異なるため、公募要領で確認しましょう。

Q2:補助金申請前に発注・支払いした経費は対象になりますか?

A2:原則として、交付決定前に発注・契約・支払いした経費は補助対象外です。ただし、一部の補助金では「事前着手」が認められているケースもあります。事前着手が必要な場合は、公募要領で定められた手続きに従い、「事前着手届」などを提出する必要があります。不明な点は、必ず事務局に確認してから行動しましょう。

Q3:補助金で購入した設備を売却することはできますか?

A3:補助金で購入した設備には「処分制限期間」が設定されており、その期間内に売却等の処分を行う場合は事前に承認が必要です。承認なく処分した場合、補助金の返還を求められることがあります。処分制限期間は設備の種類によって異なりますが、一般的に機械装置は7年、工具・器具は4年などと定められています。

実績報告と事後対応に関するQ&A

Q1:事業計画通りに進まなかった場合はどうなりますか?

A1:計画変更の手続きを行うことが重要です。事業内容や経費の大きな変更が必要になった場合は、事前に「計画変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。軽微な変更でも報告が必要なケースがあるため、変更が生じた場合はすぐに事務局に相談しましょう。無断で計画を変更すると、補助金が減額されることや、最悪の場合は交付決定が取り消されることもあります。

Q2:補助金関連の書類はいつまで保管する必要がありますか?

A2:補助金関連の書類(申請書、交付決定通知、実績報告書、経費の証拠書類など)は、事業完了後5〜10年間保管する必要があります。具体的な保管期間は補助金の種類によって異なりますので、交付要綱等で確認しましょう。補助事業終了後に監査や現地調査が行われることもあるため、証拠書類はしっかりと整理して保管しておかなければなりません。

Q3:補助金の使い切れなかった分はどうなりますか?

A3:補助金は実績に基づいて精算払いされるため、申請時の計画よりも実際の支出が少なかった場合は、その分の補助金は支給されません。補助金の「使い切り」を目的とした不適切な支出は禁止されています。実際に必要な経費のみを計上し、適切に事業を実施することが重要です。なお、補助金交付決定額は上限であり、必ずしもその満額が支給されるわけではありません。

まとめ

本記事では、2025年に個人事業主が活用できる補助金、助成金、給付金などの支援制度について詳しく解説してきました。

申請にあたっては、公募要領をしっかり読み込み、事業計画書を具体的かつ説得力のあるものにすることが採択への近道です。必要に応じて、商工会議所や中小企業診断士などの専門家のサポートを受けることも検討してください。

補助金・助成金は単なる資金援助ではなく、事業の成長や変革のきっかけとなるものです。今すぐ支援制度の情報を収集し、事業をさらに発展させるための一歩を踏み出しましょう。

最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン

急な受注や支払いが重なって、早急な資金調達が必要になったときに便利なのがビジネスローンです。

HTファイナンスでは、二期目以降の法人様を対象に、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。

必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。

また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。

事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。