2025.04.11

中小企業診断士とはどんな仕事?業務内容、資格の有無、将来性を分かりやすく解説

中小企業の経営課題を解決へ導くために活躍するスペシャリストとして、中小企業診断士に注目が集まっています。企業の財務やマーケティングだけでなく、事業計画書の作成や地域への貢献に関わることなど、仕事内容は多岐にわたります。これから中小企業診断士になることを検討している方や、すでに取得を目指している方に向けて、資格の詳細や将来性、業務の内容などを幅広く解説します。自分のキャリアプランと照らし合わせながら、活用方法やスキルアップのヒントをみつけていただければ幸いです。

中小企業診断士とは何か

中小企業診断士は、中小企業の抱える幅広い課題に対してコンサルティングを行うための資格です。中小企業は日本の経済において重要な役割を果たしており、専門家の立場からの多角的な支援が求められています。

役割の概要

中小企業診断士は、中小企業の経営状態を専門的に分析し、改善策を提案するコンサルタント的な立場を担う資格保有者です。財務分析やマーケティング戦略、人事制度の構築など、企業が抱える幅広い課題に対応します。

経営者の目的やビジョンを的確に汲み取り、組織の課題を可視化し、具体的な解決策を練り上げるプロセスが重要です。特に、成長性のある中小企業をさらなる飛躍へ導くための実践的アドバイスが多く求められます。

このような幅広い役割を果たすためには、多角的な視点を養うことが欠かせません。単に一部門だけをみるのではなく、経営全体のバランスを考慮した提案を行うことが期待されます。

歴史と背景

中小企業診断士は、日本における唯一の経営コンサルタントの国家資格であり、中小企業の経営課題解決を支援する専門家です。経済成長と産業構造の変化に伴い、1963年(昭和38年)に「中小企業指導法」が制定され、中小企業診断士制度が正式に発足しました。制度としては比較的長い歴史があり、さまざまな法整備や教育プログラムを通じて育まれています。

その背景には、中小企業が日本の経済活動を支える大きな存在であるという現実があります。大企業ではカバーしきれない地域ニーズや独自技術などが、中小企業から生まれるケースは多く、専門的な支援者の必要性が年々増しています。

また、公的機関や自治体と協力して、地域経済を活性化させる取り組みも進行中です。こうした動きに合わせて、中小企業診断士の経営支援の重要性が高まっているのです。

中小企業診断士が行う業務

中小企業診断士は、経営企画や財務分析など非常に広い領域に携わります。その際には、多様な分野の知識と柔軟な思考力をもってクライアントの課題を正確に分析する必要があります。また、公的機関とスムーズに連携を行うために、正確な情報収集が不可欠です。

コンサルティング

中小企業診断士が手がけるコンサルティング領域は、非常に広大です。財務面では貸借対照表や損益計算書の読み解きから始まって、コスト管理の提案なども行います。さらにマーケティング分野では市場調査や販売促進戦略、人事関連では評価制度の再構築などに携わります。これからは、情報通信技術の進化発展普及に合わせて、DX、GX、AI、ESGなどの分野におけるコンサルティングも含まれてくると思料されます。

これらの取り組みは、クライアント企業が抱える実情に合わせてオーダーメイドで構成されるため、ひとつとして同じ業務はありません。企業が望む未来像を共有しながら具体的な方策を提案するため、多様な分野の知識が必要となります。

そのため、柔軟な思考力は特に重視されます。理論だけでなく、現場で起こっている課題への実務的な対応力が求められるのです。

経営分析と提案

経営分析は、中小企業診断士のコア業務といえます。具体的には、財務諸表分析をはじめ、販売戦略や生産効率などさまざまな角度から企業の現状を把握し、課題を洗い出します。その上で、経営陣と連携しながら解決策をプロジェクト化していきます。

経営改善案がまとまったら、企業内部で実施が可能かどうかを検証するフェーズに移ります。予算や人員配置、社内体制などの諸条件を加味して調整し、より現実的な計画に落とし込む作業が重要です。

課題解決の方向性が決まった段階で、ロードマップの策定を行う場合もあります。実行ロードマップは、プロジェクト全体を進めやすくするための指針となるため、慎重に作成されます。

公的機関との連携

多くの中小企業が活用できる補助金や助成金制度をはじめ、行政や公的機関と連携して事業を進めることがあります。中小企業診断士は、これらの制度活用や必要書類作成のサポートも担当します。

企業が支援施策を有効に使えるよう、要件の確認や申請内容の策定を支援できるのは大きな強みです。特に、地域経済の活性化を目的とする事業では、行政との協働が不可欠にもなります。

こうした公的機関との連携をスムーズに行うためには、正確な情報収集と制度理解が求められます。誤った申請はトラブルの原因になるので、細心の注意が必要です。

資格を取得するメリット

中小企業診断士の資格を取得することは非常に有益で、実務での優位性や人脈、ビジネスチャンスの拡大など多くの恩恵が期待できます。

キャリアアップへの貢献

中小企業診断士の資格を得ることは、企業内でも大きく評価されるポイントになります。例えば、財務部門や企画部門などに在籍している人がこの資格を取得すれば、経営全体を俯瞰して改善策を立案できるとみなされやすいものです。

また、独立を考えていない人でも、資格取得による知識吸収とネットワーク拡大がキャリアアップにつながるケースも多くみられます。具体的には、管理職への昇進や新規事業の責任者としての抜擢など、さまざまな可能性が開けるでしょう。

さらに、他部署との連携強化もメリットのひとつです。経営の仕組みを理解しているため、横断的なプロジェクトに参加する機会も増え、社内での存在感が高まります。

人脈形成へのメリット

中小企業診断士試験の合格後は、実務補習や研修を経て正式に資格を得ることになります。その過程で出会う同期や先輩診断士とのつながりは、長期的に大きな財産となります。

特に、独立を目指す場合には幅広い人脈が欠かせません。仕事の仲介や新規クライアント紹介など、ネットワークを基盤とした活動が成功へのカギを握ります。交流会や研究会を通じて多くの専門家に出会える点も魅力です。

こうした人脈を広げることで、長期的な相互支援が期待できます。互いの専門分野を掛け合わせて、より高度なコンサルティングサービスを提供できる可能性も生まれます。

資格取得のデメリット

一方で、中小企業診断士を取得するにあたってのハードルや負担も存在します。試験難易度が高く多額の受験費用も要するため、入念に準備して資格取得に臨む必要があります。

試験の難易度

中小企業診断士の試験は、一次試験と二次試験に大別されます。一次試験はマークシート方式で、経済学や財務・会計、経営法務など非常に広範な科目が出題されます。この段階で合格率が20パーセント程度とされており、比較的厳しい水準です。

二次試験では筆記と口述が行われ、論理的思考力や課題解決力が問われます。幅広い知識を理論と実務の双方で活用できるかが鍵となり、多くの受験者が苦労するポイントでもあります。

このように、相当な学習時間を確保しないと合格は難しい資格です。働きながら勉強する人にとっては大きな負担となるでしょう。

受験コスト

中小企業診断士試験を受けるためには受験料(2024年基準:一次試験14,500円、二次試験17,800円)だけでなく、教材費や予備校・通信講座の受講料など、さまざまな費用が発生します。独学で挑む方もいますが、幅広い範囲を効率的に学ぶには一般的に何らかの講座を利用するケースが多くみられます。

また、試験合格後に実務補習を受ける場合は、さらに受講料が必要になります。これらをすべて合算すると、決して小さな金額とはいえません。短期合格を狙うなら、一層の投資が必要になる場面もあるでしょう。

そのため、計画的な資金準備が重要です。資格取得までにどれくらいの期間と費用がかかるのかを把握し、生活や仕事との兼ね合いを考慮して進めることが求められます。

必要なスキルと知識

中小企業診断士として活動するには、試験科目の学習だけでなく実践的なスキルも重視されます。経営学の基礎やコンサルティング能力など、多方面のスキルを総合的に身に着けることが大切です。

経営の基礎理解

経営学の基本的な理論や、フレームワークをマスターしておくことは欠かせません。マイケル・ポーターのファイブフォース分析やSWOT分析など、事業戦略を考えるうえで有用な手法に通じておくと、実務でも活かしやすいでしょう。

加えて、財務諸表を読んで企業の収益構造や課題を把握できる能力も重要です。売上総利益率や自己資本比率など、いわゆる経営指標を多角的に評価しながら課題抽出に結びつける力が求められます。

そうした基礎があることで、的確な分析レポートが作成でき、クライアントからも高い信頼を得られる可能性が高まります。

コミュニケーション能力

コンサルティングは顧客企業の担当者や経営陣との対話が中心となる仕事です。そのため、単に知識を披露するだけでなく、相手の意図を正しく汲み取るヒアリング能力が欠かせません。ことばの裏にある本音や、長期的なビジョンを察知する力が必要となります。

さらに、分析結果や提案内容をわかりやすく伝えるプレゼンテーション力や、ドキュメント作成力も不可欠です。特に、経営者が数字やデータに疎い場合でも、図表や具体例を使って理解しやすい資料にまとめる配慮が求められます。

したがって、円滑な意思疎通を図るコミュニケーション能力は、コンサルタントとしての成果に直結する重要な要素といえます。

問題解決力

企業の現状を分析して終わりではなく、具体的な打開策を提示し、実行へ移す段階まで導くのが中小企業診断士の役割です。そこで必要となるのが、問題解決に向けた論理的なアプローチと実践的なノウハウです。

例えば、課題を細分化して優先順位をつけるプロセスや、各部署と連携しながらプロジェクトを進める段取りなど、多面的な視点から動く力が試されます。一時的な改善だけでなく、長期的な安定経営を目指すためのビジョン構築も重要です。

そのため、継続的なフォローアップを重視する姿勢が求められます。提案が実施された後、その効果検証や必要な修正を行う段階までコミットできるかが信頼構築のポイントです。

資格取得の流れ

中小企業診断士の試験では、マークシート型の一次試験と筆記・口述式の二次試験が課せられます。その後実務補修を受講するか一定期間の実務経験を積むことで、正式に登録を行うことができます。

一次試験の特徴

一次試験は8月頃に実施されることが多く、マークシート形式で出題されます。科目の範囲は広く、経済学・経済政策から財務・会計、運営管理や中小企業政策に至るまで網羅的にカバーしなければなりません。

短期合格を目指す場合、効率的な学習計画の策定が不可欠です。得意科目で確実に点数を稼ぎ、不得意科目は合格ラインをクリアできる程度まで演習を重ねるといった戦略がよく取られます。

このステップでは、基礎知識の定着が合否を左右します。暗記だけでなく、理解を深めながら得点率を上げることが必要です。

二次試験のポイント

二次試験では事例問題を中心にした筆記試験と、口述試験が課されます。主に4つの事例(組織・マーケティング・生産・財務)に分かれ、それぞれの事例に応じて課題解決策を論述する力が問われます。

ここでは、企業の実例を模したケーススタディが出題されるため、論理展開の明確さと分析の正確性が評価されます。単なる知識の羅列ではなく、どのように問題を捉え、経営資源を組み合わせて解決するかを示すことが重要です。

口述試験では筆記試験の内容をもとに質疑応答が行われるため、柔軟な受け答えが求められます。自分の論点を、どれだけ説得力をもって説明できるかが合否のカギとなります。

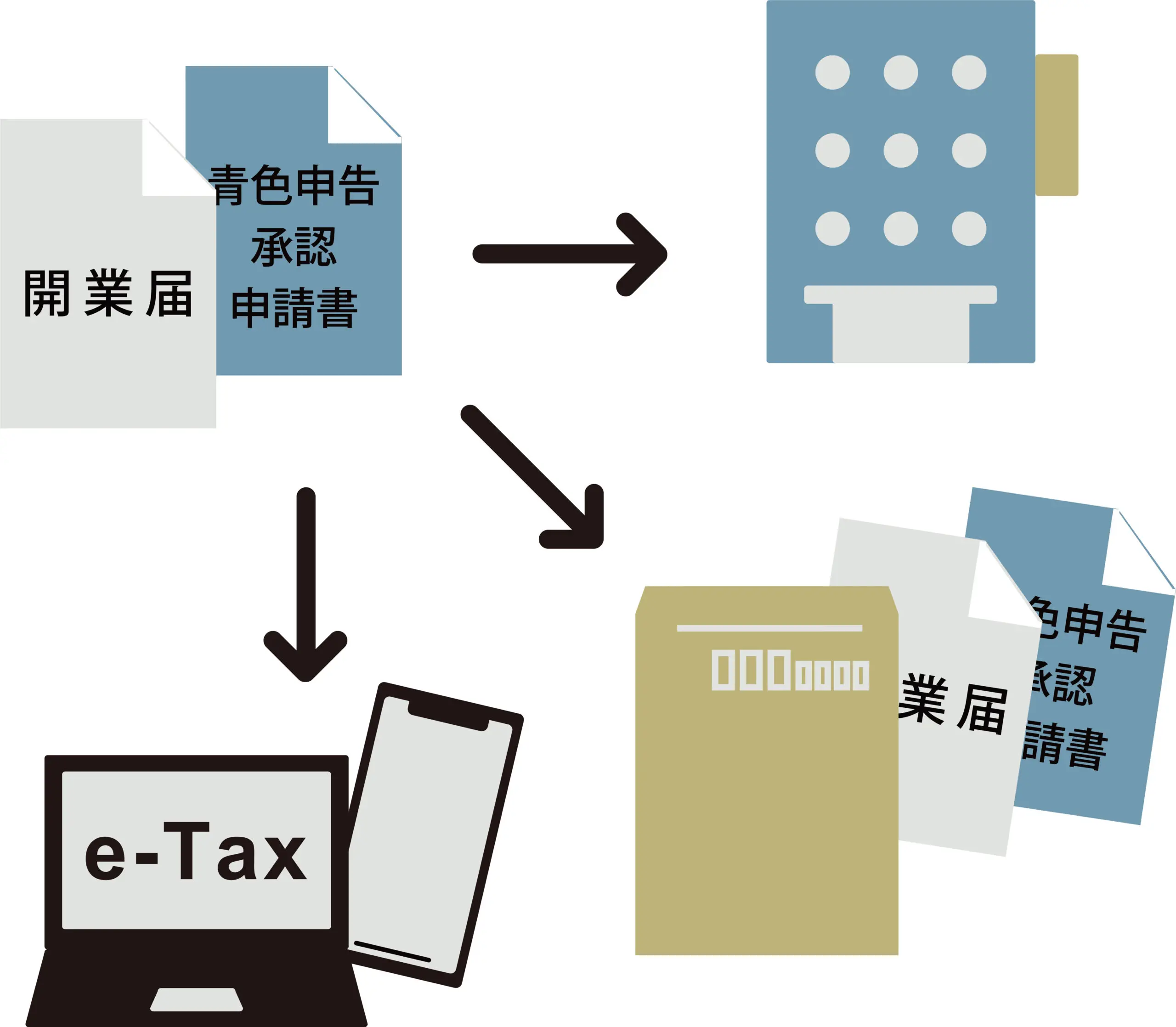

実務補習と登録

二次試験に合格すると、中小企業診断協会や関連機関が実施する実務補習を受講するか、一定期間の実務経験が必要となります。これによって理論と実践の橋渡しが行われ、中小企業診断士としての総合力を高める仕組みです。

実務補習では、実際の企業に対して経営診断を行い、レポート作成まで行います。講師やベテラン診断士から指導を受けられるため、スキルアップの機会としては貴重です。

これらをクリアした後、正式に登録を行うことで、中小企業診断士の称号を名乗ることができるようになります。さらに、継続教育や研修を受けることで、知識のアップデートも求められます。

将来性と活躍の場

資格を取得した後、中小企業診断士はどのような場所で活躍できるのでしょうか。企業内でのポジションや独立開業、さらには地域への貢献まで、多様な道があります。

企業内コンサルタントとして

中小企業診断士の資格を生かして企業に就職し、企業内コンサルタントとして活動する選択肢があります。経営企画や管理部門での役職につき、財務計画や組織改革など、横断的なプロジェクトをリードするケースが増えています。

また、一定の専門分野に特化する形で、研究開発やIT導入支援に強みをもつコンサルタントになる道もあります。企業のニーズにマッチしたアドバイスで成果を出すことで、組織内での存在感を高められるでしょう。

いずれにしても、経営視点を共有できる人材として、高い評価を受ける可能性があります。社内起業や新規事業の立ち上げに携わるチャンスも期待できます。

独立開業の道

中小企業診断士として独立し、自身の事務所を構える道も存在感が大きいものです。得意分野を前面に押し出したコンサルティングを提供できる点がメリットであり、企業規模や業種に特化した支援を行うプロフェッショナルとしての立場を築く人もいます。

この場合、営業活動や信頼構築が欠かせません。名刺交換やイベント参加、ウェブサイトを通じた情報発信など、積極的に認知度を高める工夫が必要になります。成功すれば、自由度の高い働き方が可能です。

特定の業界に深い知見をもっている場合、専門特化型のサービスを提供して差別化することにより、競争優位を築ける可能性が高まります。

地域や社会への貢献

近年では地方創生を目指す動きが活発化しており、中小企業診断士として地域の課題解決に取り組む場面も増えています。地元企業の支援だけでなく、農業や観光など特定の産業にアプローチして、地域全体を盛り上げるケースもあります。

また、自治体や商工会議所が行う経営相談会のアドバイザーとして活動すれば、多くの中小企業や個人事業主と直接接点をもつことができるでしょう。公共事業やインフラ整備の課題に参画する機会も少なくありません。

こうした活動を通じて、社会的意義を感じられるのは大きな魅力です。自身のスキルを生かしながら地域や社会の課題を解決し、経済発展に貢献する手ごたえを得られるでしょう。

よくある疑問

ここでは、中小企業診断士に関連して、多くの人が抱く疑問を取り上げます。取得を検討している段階で気になるポイントを、あらかじめ知っておきましょう。

他の資格との違い

中小企業診断士は、経営面での汎用性が高い資格といえます。たとえば、税理士や公認会計士のように財務・会計に特化した業務を独占するわけではありませんが、経営戦略やマーケティング、人事など多領域で協力しながら業務を行える点が強みです。

一方、中小企業診断士が単独で行える独占業務は存在しないため、自由度は高いものの専門領域を絞りにくいという特徴もあります。自分が得意とする分野が経営全般なのか、特定の産業なのかを明確にする必要があるでしょう。

そのため、多資格者との連携も視野に入ることが多くあります。必要に応じて、税理士や社労士などとタッグを組むケースがよくみられます。

未経験からでも可能か

中小企業診断士の勉強を開始する段階で、経営や財務の実務経験をそれほどもっていなくても合格する人は多くいます。試験制度が体系的に設計されているため、独学やスクール通いで基礎知識を身につけることは十分に可能です。

合格後の実務補習で実際の経営診断を体験するステップがあるため、そこで実運用の感覚を掴みやすいのもメリットのひとつです。もちろん苦労はありますが、準備と努力次第で道はひらけます。

そのため、事前の下調べをしっかり行い、勉強の進め方と将来的な目標を明確にしておくことが大事です。

中小企業に限られるのか

資格名に「中小企業」と付いていますが、実際には大企業向けのコンサルティングやベンチャー企業の支援など、中小企業以外の領域で活躍するケースもあります。経営の思考方法や分析スキルはどの規模の企業にも通用するからです。

ただし、行政や公的機関が設ける補助金制度などは中小企業を対象にした施策が多いため、資格を生かす場面の中心は中小企業が多くなる傾向は否めません。いずれにしても、スキルの応用範囲は広いので、自分の志向や得意分野に合わせて活躍の場を選ぶことが可能です。

こうしたスキルの汎用性ゆえに、多角的なキャリア形成が期待できる点も中小企業診断士の魅力といえます。

まとめ

ここまで、中小企業診断士の基本的な役割や業務内容、資格取得のメリットとデメリット、さらに将来性や活躍の場などを詳しくみてきました。企業内でのキャリアアップや独立開業を含め、幅広い可能性がある資格です。

経営全般にわたる知識と実務力を身につけたい方にとって、有力な選択肢になるでしょう。興味をもたれた方は、ぜひ学習計画を立てて行動に移してみてください。

最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン

急な受注や支払いが重なって、早急な資金調達が必要になったときに便利なのがビジネスローンです。

HTファイナンスでは、二期目以降の法人様を対象に、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。

必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。

また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。

事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。